バイクから自転車に来た人間にとってけっこう不思議なのが仏式バルブ。

自転車の人ってなんでこんな使いにくいバルブをわざわざ使っているのだろうとずっとブーたれながら空気入れていたのだが、最近になって仏式バルブの弱点を克服する画期的なバルブシステムが登場。

ワンシーズン使ってみたので、レビューをば。

クリックバルブとは

クリックバルブと専用ポンプヘッドを使うことで、ワンタッチ接続ができるバルブシステム。

レビューしながら、詳しく解説します。

クリックバルブの使い勝手

まずは使い勝手を見て頂きたい。

(エラー153が出ている場合は「YouTubeで動画を見る」をクリック)

バルブキャップもポンプヘッドも差し込むだけでワンタッチ接続。カチッとはめ込むだけでエア漏れしないし外すときも引き上げるだけ。

仏式バルブみたいにキャップ開けて中の小ネジ回してバルブコア押して固着解いてなど面倒がないので、圧倒的に作業が早くて簡単である。

さらに電動ポンプと組み合わせると最強で、10秒でセットしてあとはセット内圧まで放置するだけなので、もう手放せないアイテムとなってしまった。

-

-

自転車の空気充填に超便利なBOSCH EASY PUMPレビュー【MTB/ROAD/車にも】もうフロアポンプは不要です

コンパクトな電動ポンプ BOSCH EASY PUMPを車の空気圧点検用に購入したのだが、自転車に使ってみるとフロアポンプの重労働から解放されめちゃくちゃ便利。 一方で、車のバルブ(米式)には直接接続 ...

続きを見る

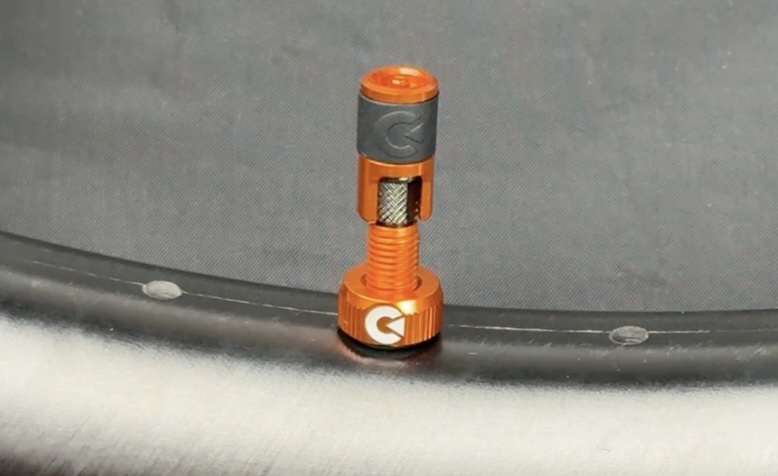

導入は仏式バルブのコアを入れ替えるだけ

クリックバルブはバルブ本体をまるっと交換する必要はなく、仏式のバルブコア部分を入れ替えるだけで導入可能である。

これだけで導入可能。

バルブ本体はそのままなので、タイヤを外してバルブごと入れ替える必要がないのは、ユーザーとしてありがたい(タイヤのはめ替えはそれなりに面倒なので)。

また、仏式バルブの専用ポンプヘッドは一般的な米式ポンプヘッドに挿入して使う。

ほとんどのスポーツバイク用のフロアポンプは、仏式と米式両方のポンプヘッドがついているので導入は問題ないはずだ。

クリックバルブと仏式バルブの仕組みの違い

仏式バルブの仕組み

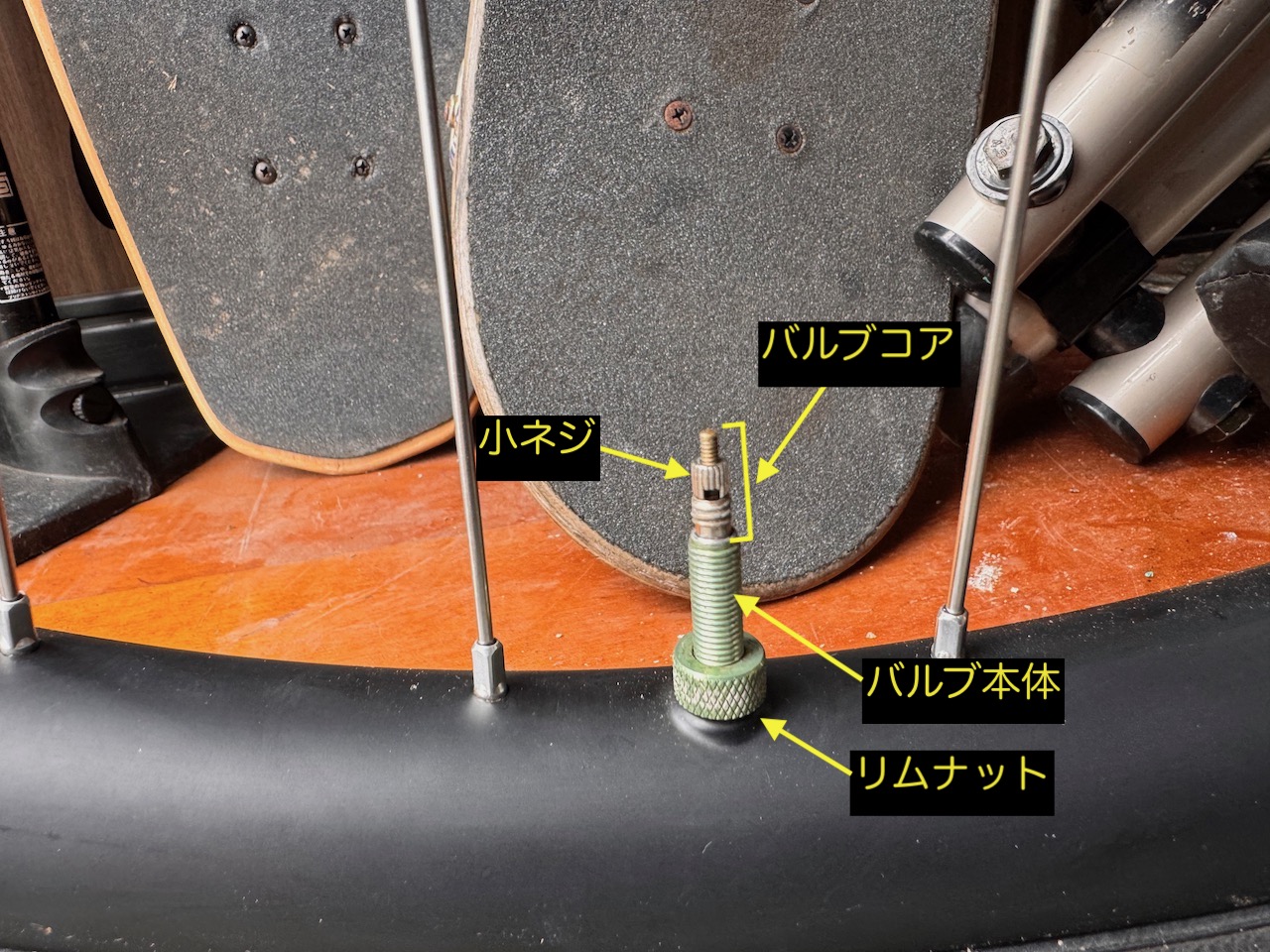

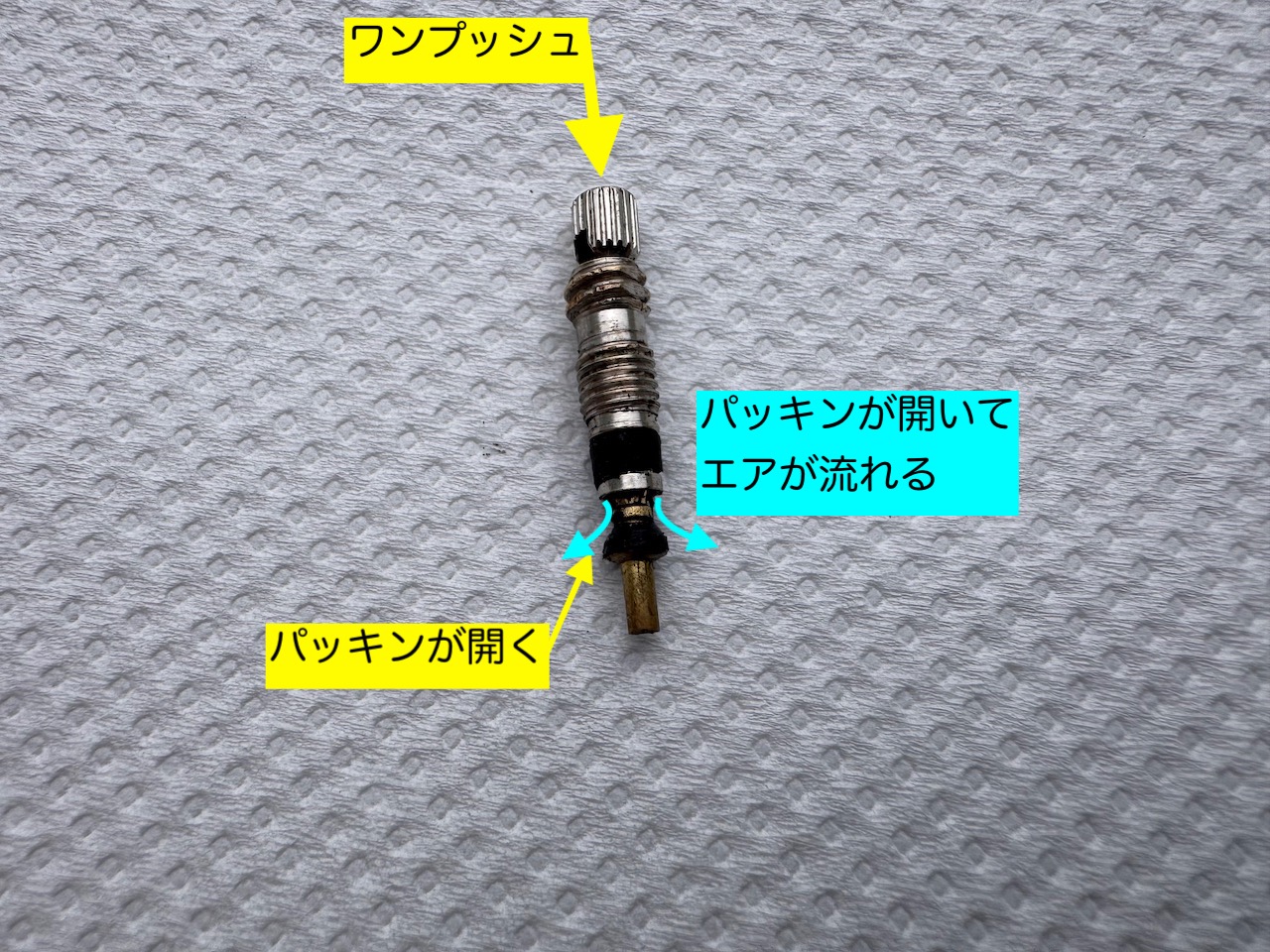

仏式バルブはバルブ本体に刺さったバルブコアでエアシールしている。

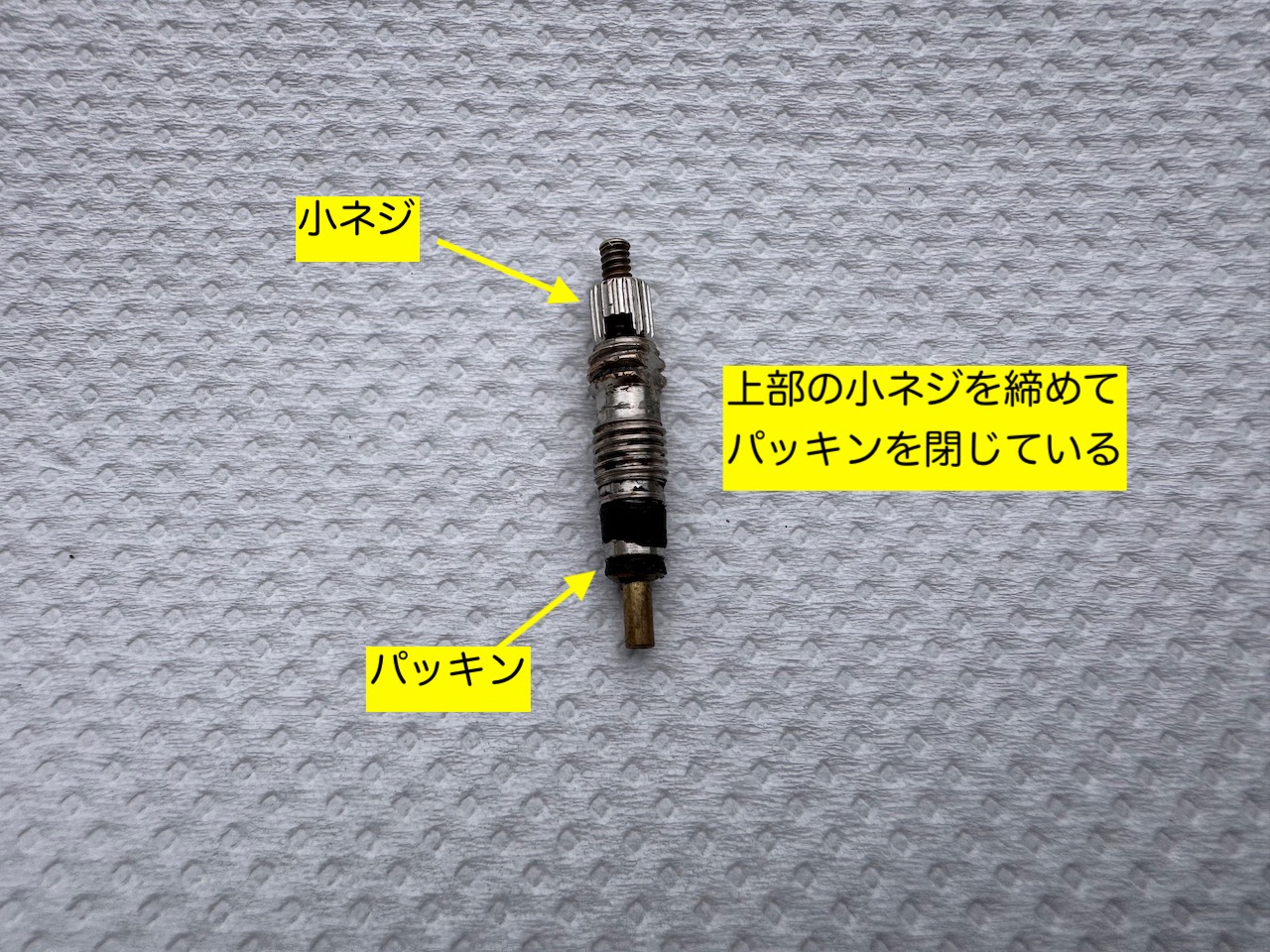

バルブコアはさらに細かい構造に分かれており、仕組みとしては中央にあるネジを切った軸でパッキンを締め込むことでエアシールしている。

エアを入れるときは、上の小ネジを緩めてワンプッシュしてパッキンの固着を解いてやると、パッキンとバルブコアの隙間からエアが流入する仕組みになっている。

この小ネジを回したりワンプッシュしたりが面倒だし、あげくに小ネジを回すときに中央の軸を曲げてしまったりするのが、仏式バルブの泣き所である。

次に紹介するクリックバルブは従来の仏式バルブの弱点を克服した新世代のバルブシステムとなっている。

クリックバルブの仕組み

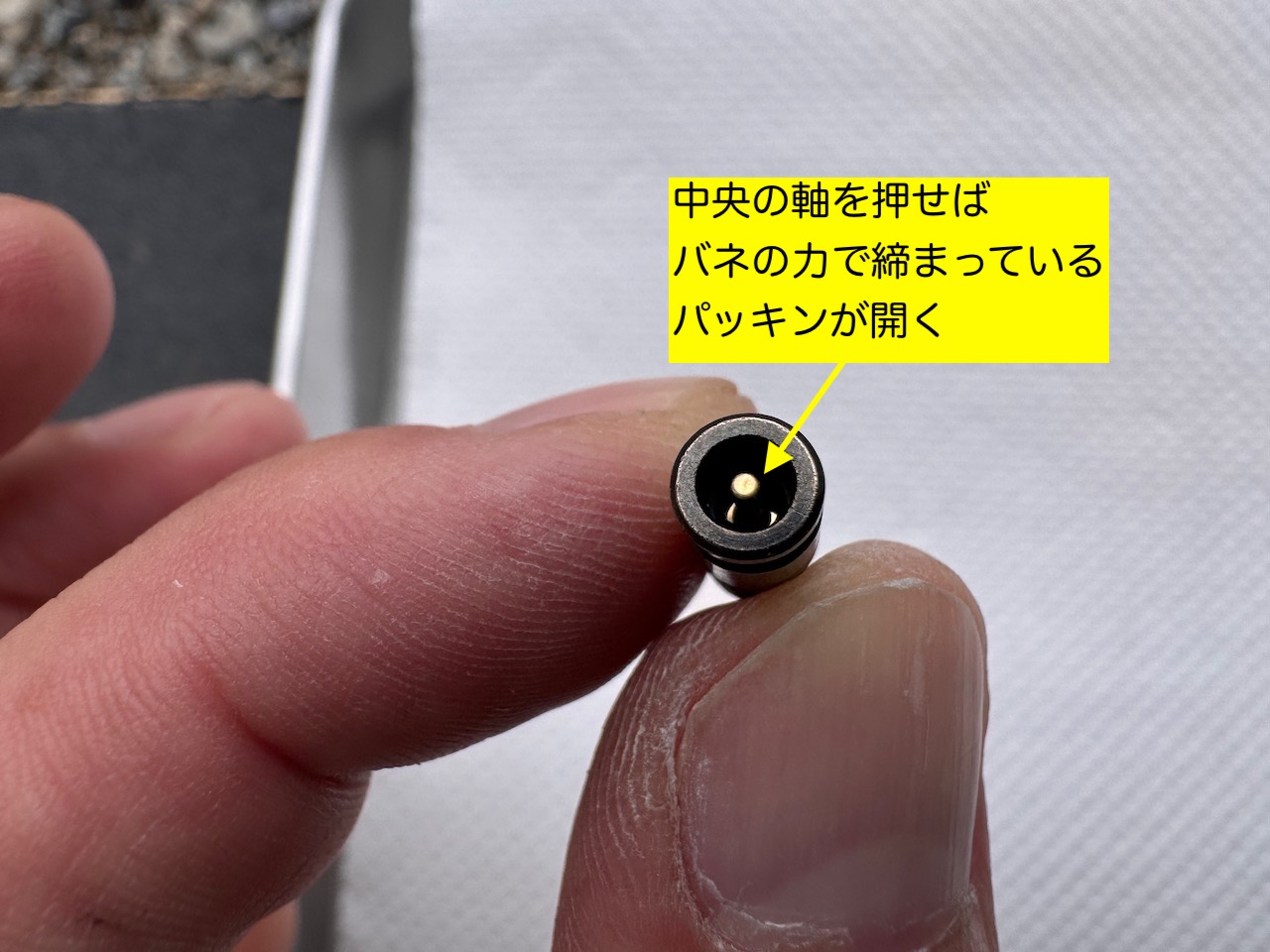

クリックバルブはパッキンを閉じるのにバネの反発を利用している。

というわけで、中央の軸を押してやるとバネが縮んでパッキンが開く仕組みだ。

クリックバルブ専用のポンプヘッドには、クリックバルブの軸を押す突起がついている。

クリックバルブ単体を専用ポンプヘッドに差し込んでみる。奥まで差し込む前は、パッキンは内蔵スプリングの力で閉じている。

クリックバルブコアを奥まで差し込むと、ポンプヘッドの突起がクリックバルブの軸を押してパッキンが開く。

エアの通路も仏式バルブより広く、1.5倍の流量だそうだ。

また、専用ポンプヘッドはクリックバルブの溝にハマることで簡単で確実なロックを実現している。

うむ、なかなかアイデアの詰まったバルブシステムではないか!

一部の仏式バルブポンプヘッドも使える

専用ポンプヘッドしか使えないと、出先で空気入れを借りたりできなくて不安に思うかもしれないが、レバーロック式であれば普通のポンプヘッドでもエア充填可能だ。

仏式ポンプヘッドはこのタイプが主流なので、出先や仲間からポンプを借りる時も問題ない。

ただし、常時クリックバルブコアのパッキンが開いているわけではなく、ポンピングしたときの圧力差でパッキンが開くだけなので、エアゲージ付きのフロアポンプでもエア圧は正確な値を示していないことは注意しなければならない(内圧を測るには、専用ポンプヘッドでクリックバルブコアのパッキンが開いた状態にしなければならない)。

一方で、ねじ込み式の仏式ポンプヘッドは使えない。

このタイプは使えない。

デメリットについて

気になったデメリットは次の2点。

ねじ込み式ポンプヘッドが使えない

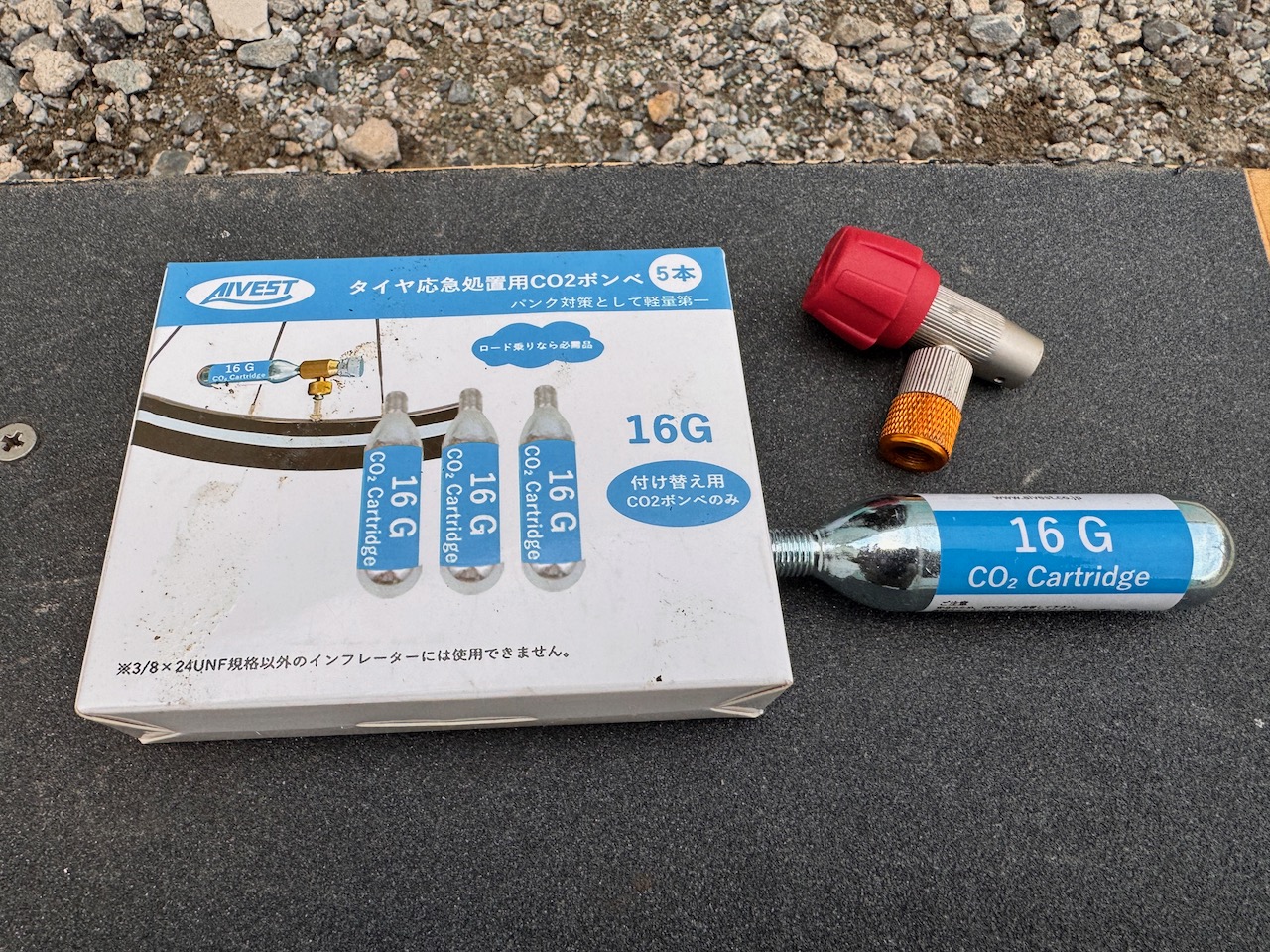

さっきも書いたけど、ねじ込み式のポンプヘッドが使えないので、CO2インフレーターが使えなくなってしまった。

CO2インフレーターはチューブレスタイヤのビード上げに使用しているので、地味に困るデメリット。

-

-

チューブレスタイヤのビードを簡単に上げる方法【自転車MTBメンテナンス】

昨今MTBで主流(ロードでも流行っているの?)のチューブレスレディタイヤだが、ビードがなかなか上がらず苦労した経験を持っている人も多いのではないだろうか。 コンプレッサーを持っているなら一発だが、なか ...

続きを見る

エアゲージも専用ポンプヘッドが必要

エアゲージを使う場合、エアゲージにも専用ポンプヘッドを装着しなければならない。専用ポンプヘッドも安くないので、地味に辛い。

なので、エアゲージ付きのポンプを推奨します(ちゃんと専用ポンプヘッドも併用して)。

空気を抜くときはちょっと面倒

エア圧が高すぎてちょっと空気圧を落としたいとき、クリックバルブは中央の軸を押さないとエアが抜けないので、爪が短いときはちょっとやりづらい。

ただ、これに関してはクリックバルブ側も対策を打っており、新型バルブ(ブログ執筆時ではまだ未発売)ではバルブキャップにエアリリースツールを内蔵している!

↑キャップの突起で軸を押せるようになっている。

市場の声を反映して、ブラッシュアップされていくのは嬉しいね。

シーラントの詰まりは発生なし

バネの力でパッキンを締めているだけなので、小ネジで強力にパッキンを締め上げる仏式に比べ、シーラント詰まりによるエアリークを心配していたが、今のところ大丈夫(シーラントはNoTubesを使用)。

ただ、シーラントがサラサラのうちは大丈夫だけど、1年くらい使ってシーラントが乾燥してきた時にどうなるか、また追加レビューします。

仏式バルブを進化させるクリックバルブまとめ

面倒な仏式バルブのエア充填をものすごく簡単にしてくれるクリックバルブ。導入もバルブコアの入れ替えのみなので、タイヤを外すことなく簡単インストールである。

今のところ大きなデメリットはないし、便利さのほうが上回っており、一度使うと手放せないアイテムとなってしまった。

空気入れはライド前に毎回しているので、クリックバルブにしろ電動ポンプにしろ、こういう準備を簡単にしてくれるものはとてもありがたいです。