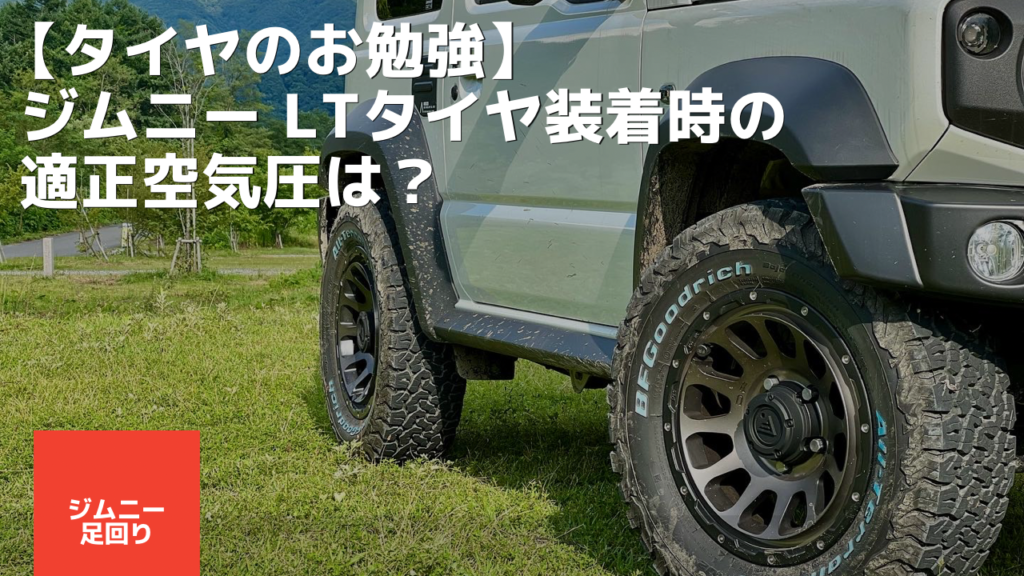

ジムニーの空気圧について、サイズアップしたり特にLT規格のタイヤを装着したときの空気圧について悩んでいる人も多いかと思う。

ジムニーの指定空気圧は180kPaなのだが、サイズアップしたタイヤの指定空気圧が250kPaだった場合どちらに合わせたほうがご存じだろうか?

48Rも先日タイヤ屋さんでタイヤ交換した際めちゃくちゃな空気圧に設定されたので正しい知識を広める為、ブログ記事にしてみました。

タイヤの空気圧の考え方から説明するためかなり長文な記事になってしまったが、読んでいただければ腹落ちできる内容には仕上げたつもりだ。6千文字を超えているので、結論を先に知りたい方は目次を利用してください(笑)

あ、ちなみにワタクシメ、タイヤについては専門家です。

まずは基本、タイヤのサイズ表示について

まずは超基本から解説する。

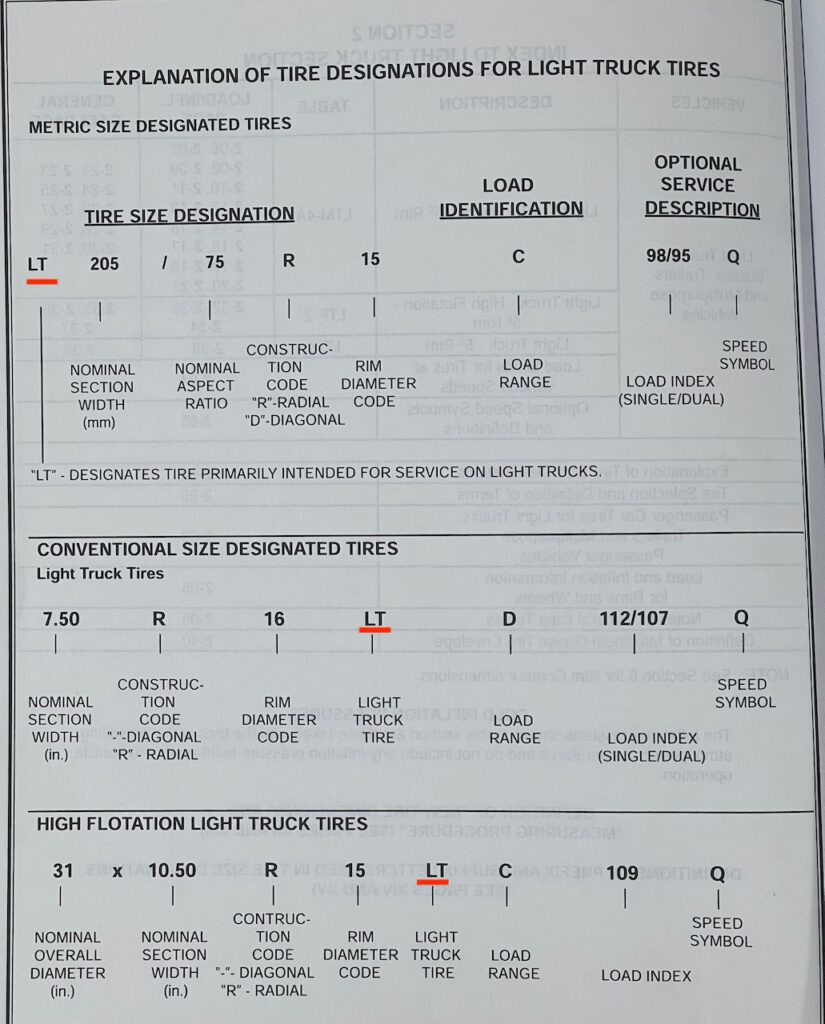

タイヤのサイズ表記は下画像のようになっている。

タイヤを購入する上で要点になる数字を説明する。

①タイヤ断面幅、②偏平率、④リム径(ホイールのインチ数)について

いわゆるタイヤの大きさを決定する数字。

①タイヤ幅

しかし、「195」だからって195mmぴったりというわけではなく、「195サイズ」を表示するために定められた規格幅は193mm〜209mmと結構幅広い。

というわけで、「195サイズ」表示とはいえ、製品、メーカーごとに多少サイズが異なるわけだ。

ちなみに、メーカーサイトには正確な幅寸法が載っている(下表右端)。

上表の場合、215/65R15とはいえ、幅は223mmあって、225サイズのほうが近いくらいであるが、215/65の規格には入っているので問題はない(タイヤは繊維からなる骨格(プライ)とゴムでできており金属のような精密加工ができないので、規格中心に対する許容差はとても大きい)。

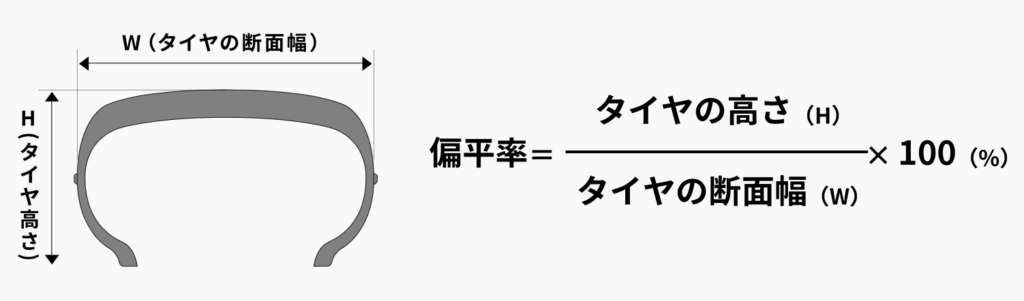

②偏平率

タイヤのサイドウォールの高さの指標となる数字。

扁平率が低いほど、タイヤ幅に対するサイドウォールの高さが低くなり、平べったいタイヤとなる。

④ホイールインチ数

これはそのままホイールのインチ数である。

ちなみに豆知識だが、ホイールの断面形状は世界規格で定められている。

そのため、どんなタイヤでも適正リムサイズならば、ちゃんと組めるのである。

③構造表記について

そのタイヤが「ラジアル」か「バイアス」かを示す表記(タイヤ構造は大きくこの二つに別れる)。

ラジアルなら「R」と表記。バイアスなら「無表記」。

現実的には乗用車やハイエースなどのバンのタイヤはほぼ100%ラジアルなので、あまり気にしなくてOK。

⑤タイヤの荷重指数(load index)について

タイヤ1本あたりで支えられる荷重(負荷能力)を指標化した数字。

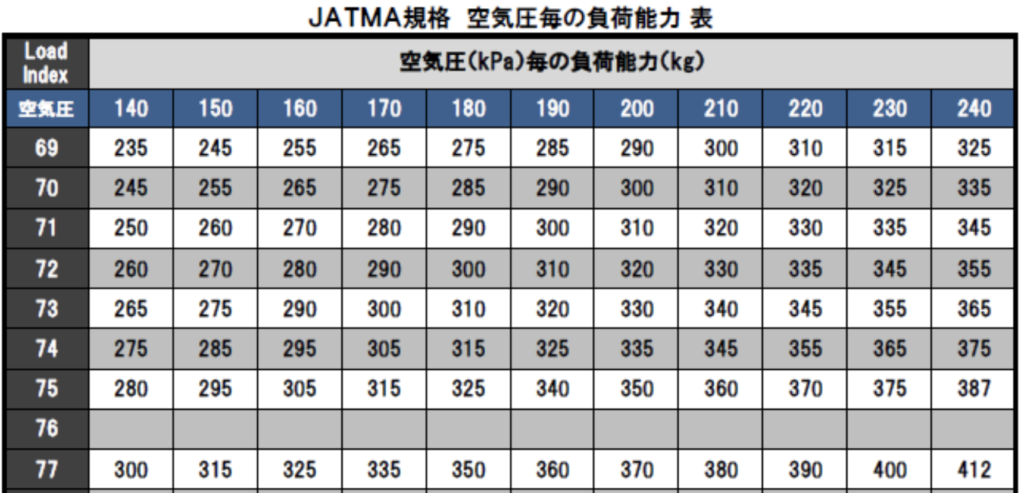

世界共通の指標で、下表のように数字ごとに負荷能力が決まっている。

注意点として、この負荷能力は「規格MAX内圧時」の負荷能力である。

内圧を下げると、下表のように負荷能力が下がるので、タイヤ交換でサイズ変更する場合は、確認が必要である。

例えば、Load index 70では最大負荷能力が240kPaの内圧で335kgだが、車の指定内圧が200kPaになっている場合の許容荷重は300kgになる。

⑥速度記号について

これはタイヤが安全に走行できる最高速を指標化したものである。

⑤のLoad index と⑥の速度記号は安全性を示す重要な指標で、そのタイヤが「この荷重でこの速度まで耐えれますよ」ということを保証している。

タイヤは命を乗せて走るものなので、その保証も厳格。

Load index、速度記号とも、その表示をするために必要な耐久試験が法規で定めており、その試験をクリアしないタイヤは世に出すことはできないことになっている。

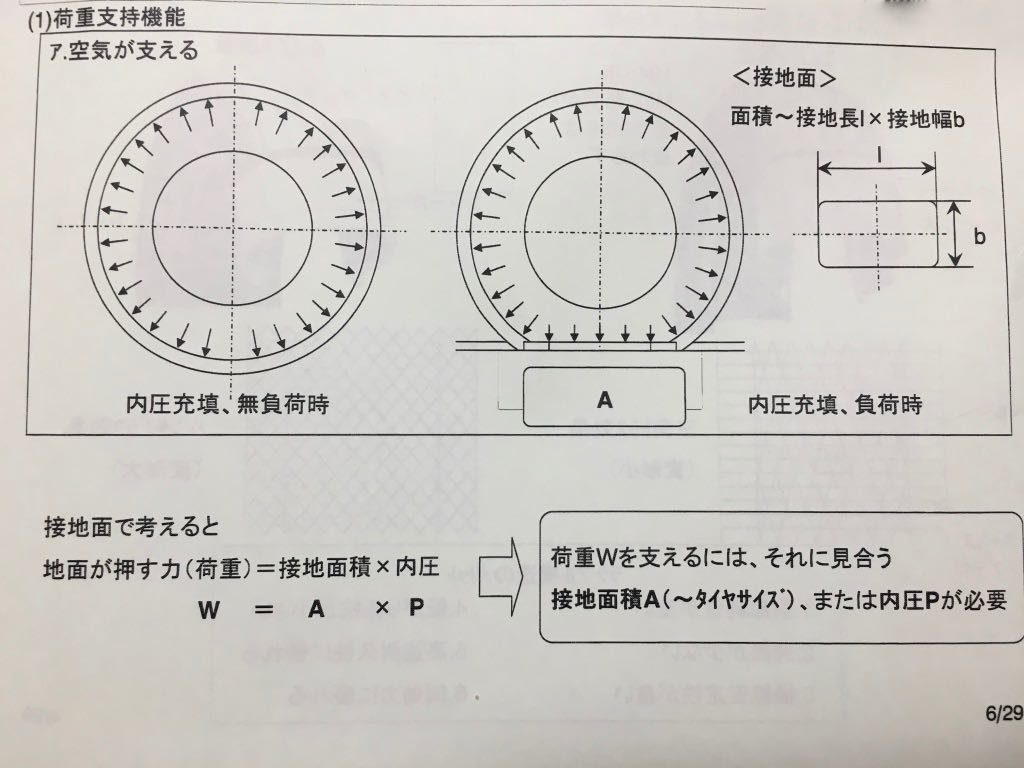

タイヤが荷重を支える仕組み

もう少しお勉強にお付き合いください。

タイヤがどうやって荷重を支えてるかと言うと、中に充填された空気の圧力によって支えている。

上の図はタイヤ自体の剛性を無視した理論モデルだが、大雑把にいうとタイヤが支えている荷重は次の式で表すことができる。

地面が押す力(荷重)= 接地面積 x 内圧

(上記は理論式であり、もちろんタイヤ自体の剛性で荷重を支える分もあるが、大部分は内圧で荷重を支えている)

また、別の見方をすると、大きな荷重を支えるには、「接地面積」か「空気圧」のどちらかを大きくすれば良いことになる。

例えばトラックに大きなサイズがついていたりタイヤがたくさんとついているのは「接地面積」を稼いで大荷重を支えているし、航空機のタイヤの内圧が1,400kPaもあるのは少ないタイヤで大荷重を支えるためである。

ここで再びJATMAの空気圧毎の負荷能力表を見ると、同じ荷重指数でも「空気圧」が高くなるほど、負荷能力(=支えられる荷重)が大きくなっていることがわかる。

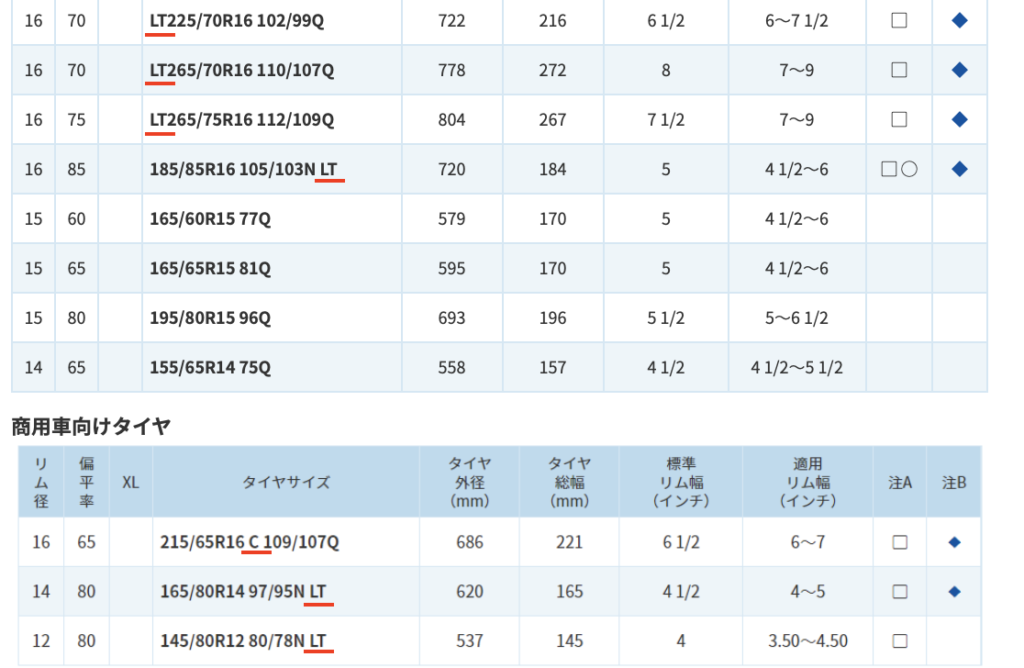

また、下表はTOYO OPEN COUNTRY A/TⅢのサイズ表だが、大きなタイヤほど荷重指数が大きくなる傾向があることがわかる。

| リ ム 径 |

偏 平 率 |

XL | タイヤサイズ |

|---|---|---|---|

| 20 | 50 | 265/50 R20 107H | |

| 20 | 50 | 285/50 R20 112H | |

| 20 | 55 | ● | 265/55 R20 113H |

| 18 | 60 | ● | 235/60 R18 107H |

| 18 | 60 | 265/60 R18 110H | |

| 18 | 60 | ● | 285/60 R18 120H |

| 18 | 65 | 265/65 R18 114H | |

| 18 | 70 | 255/70 R18 113T | |

| 17 | 60 | 215/60 R17 96H | |

| 17 | 65 | 225/65 R17 102H | |

| 17 | 65 | ● | 235/65 R17 108H |

| 17 | 65 | ● | 245/65 R17 111H |

| 17 | 65 | ● | 255/65 R17 114H |

| 17 | 65 | 265/65 R17 112H | |

| 17 | 65 | 275/65 R17 115H | |

| 17 | 70 | 265/70 R17 115T | |

| 16 | 70 | 215/70 R16 100T | |

| 16 | 70 | 225/70 R16 103H | |

| 16 | 70 | 235/70 R16 106T | |

| 16 | 70 | ● | 245/70 R16 111T |

| 16 | 70 | 255/70 R16 111T | |

| 16 | 70 | 265/70 R16 112T | |

| 16 | 70 | 275/70 R16 114T | |

| 16 | 80 | 175/80 R16 91S | |

| 15 | 70 | 265/70 R15 112T | |

| 15 | 75 | 215/75 R15 100T | |

| 15 | 75 | ● | 235/75 R15 109T |

| 15 | 80 | 175/80R15 90S | |

| 15 | 80 | 195/80 R15 96S |

これは大きなタイヤほど「接地面積」が大きくなるので、支えられる荷重が大きくなるためだ。

ちなみに、上図で「XL(エクストラロード)」に印が付いているタイヤは、ノーマルタイヤより高い空気圧設定になっているため、より大きな荷重を支えられるようになっている(タイヤも高い空気圧に耐えるため、丈夫な構造になっている)。

というわけで、この章では次のポイントを押さえておけばOKです。

タイヤが大きな荷重を支えるには

①空気圧を高くする

②接地面積(タイヤサイズ)を大きくする。

LT規格のタイヤは指定空気圧が高い

ジムニーに取り付ける大きめのタイヤサイズにおいて、わりと見かけるのが「LT」という文字。

これはLT=Light Truckの略で、本来なら小型トラック向けに設定されたタイヤである。

乗用車用タイヤとの違いは、LTタイヤの場合は重構造にして高い空気圧にも耐えられる設計にして、小さなタイヤサイズでも大きな荷重を支えられる設計になっている。

(乗用車のように240kPa程度だとタイヤサイズが大きくなり過ぎてトラックの荷台スペースが圧迫されるため、LTタイヤは小さくて高い耐荷重が求められたのだ)

例えば、JB74ジムニーシエラの純正サイズで比較すると、同じタイヤサイズでも荷重指数はこんなにも違いがある

乗用車用:195/80R15 96S(最大空気圧240kPa)

LT用:195/80R15 107/105L LT(最大空気圧450kPa)

*注;LTタイヤの荷重指数が二つ書いてあるのは、上の例だと107が通常の荷重指数で105がダブルタイヤの荷重指数

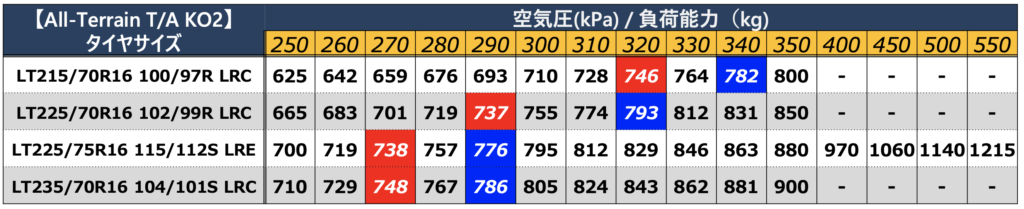

ジムニーで大人気のBF Goodrich KO2 LT215/70R16では、350kPaまで入れられて、800kgまで支えられる設計になっている(車重1トンのジムニーにはオーバースペックであるが)。

ちなみに、タイヤサイズ末尾の「LRC」や「LRE」は「Load Range C」などの略でタイヤの強度を表す指標となっていて、強度の高いタイヤほど高い空気圧を充填することができる。

・Cは6PR相当で最大空気圧350kPa

・Dは8PR相当で最大空気圧400kPa

・Eは10PR相当で最大空気圧450kPa

PRってまた新しい単語が出てきたが、これはプライレーティングの略で、これまたタイヤ強度を表す指標である。昔はプライというタイヤの骨格部材の枚数でタイヤ強度を表していたのだが、技術革新が進み強いコードが開発されプライ2枚でも6PRの強度が出せるようになったので、現在では「PR」は一部を除いて使われなくなってしまった。

また、タイヤの最大空気圧はタイヤのサイドウォールでも確認することができる(書いてないタイヤもある)。

下画像は48Rが使っているBF GoodRich KO2 LT225/70R16のサイドウォール表記。

LRCのタイヤなので、350kPaで最大荷重850kgと書いてある。ちなみに、最大空気圧/最大荷重の記載がされているのはTRAというアメリカの規格に則って製造されるタイヤに限る。BF Goodrich KO2は日本でも販売されているが、アメリカでも販売されているので、アメリカの規格に則った表記されているのだ。

一方で、ハイエース用のLTタイヤは日本でしか販売されていないので、アメリカのTRA規格に則ったサイドウォール表示はする必要はなく、タイヤのサイドウォールに最大空気圧/最大荷重の記載はない。

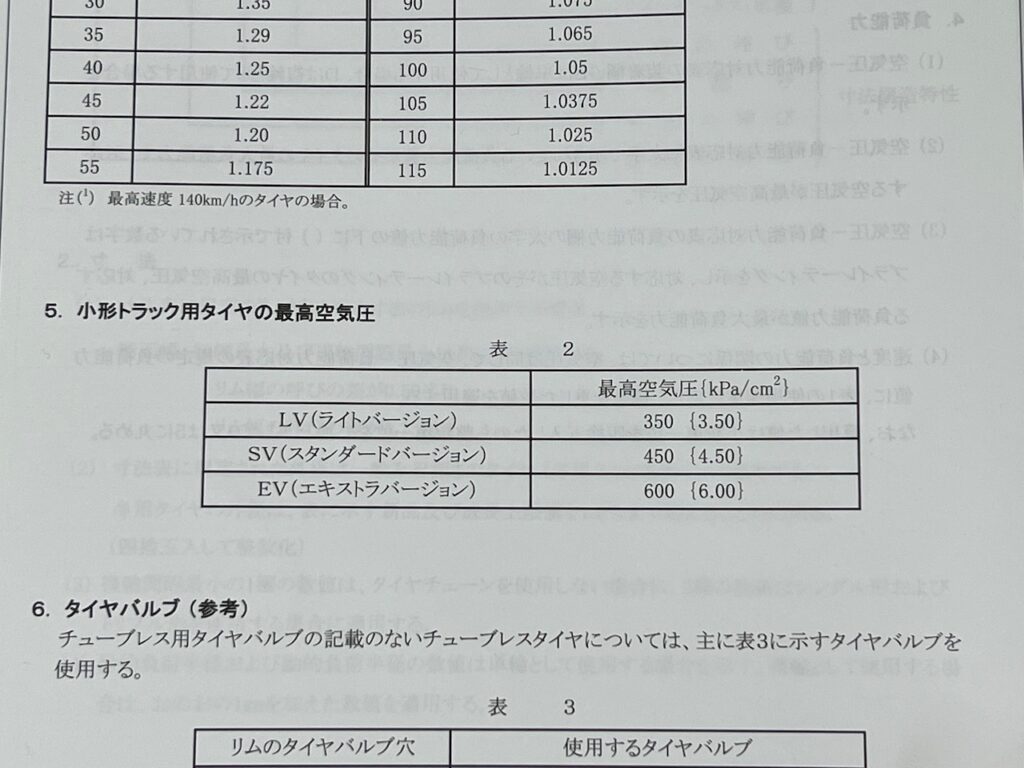

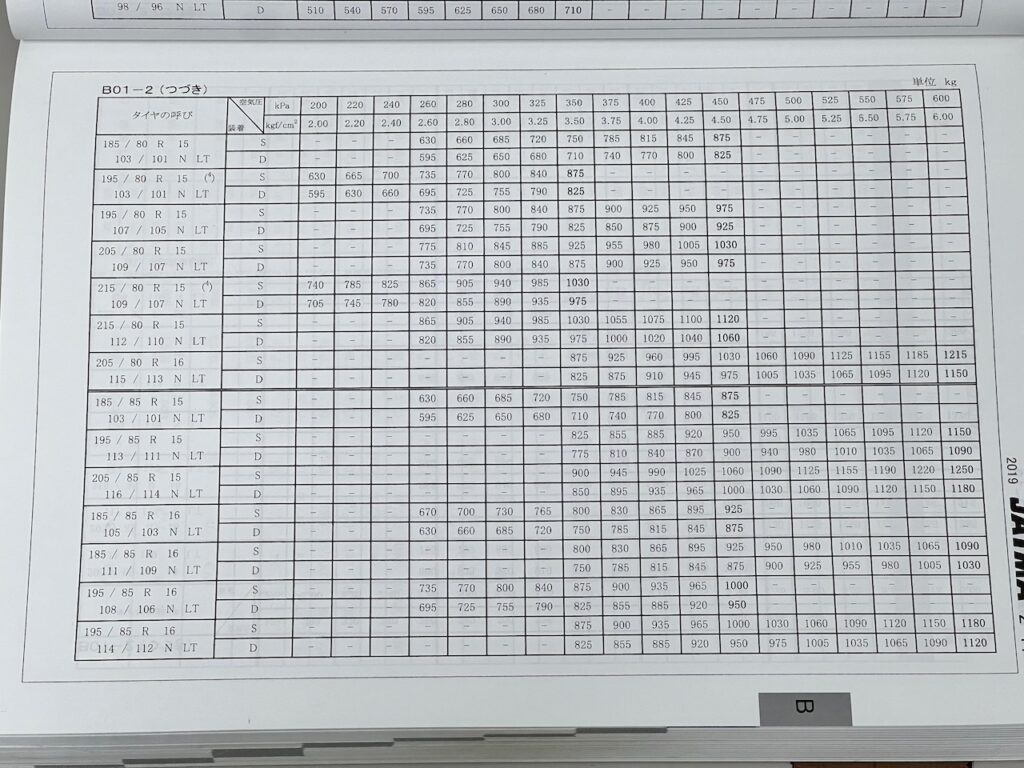

じゃあ、どこで最大許容荷重を確認するのかというと、JATMAという日本のタイヤ規格本で確認できる(以下、JATMAの抜粋)。

↓こちらはサイズごとの最大空気圧vs許容荷重表。

でも、普通のユーザーがJATMA見れるわけではないので、普通は分からないよね。。

このようにタイヤの規格は超ややこしくて、これ以上は規格の説明がないと理解しにくいので、次章でタイヤ規格について、さらっと紹介する。

各国のLTタイヤ規格

タイヤの規格は日本のJATMA、欧州のETRTO、米国のTRAの世界3大規格があって、それぞれLT規格の表示が異なるから専門家でも混乱するほどややこしいことになっている。

各国のLT 規格は次のような表記方法をとっていて

・JATMAのLT表示:195/80R15 107/105L LT

・ETRTOのLT表示:215/65R C 109/107Q(Cはコマーシャルビークルの略)

・TRAのLT表:LT225/70R16 102/99R

赤字の部分がそれぞれの規格のLTを表す部分にになっていて、末尾に書いたり頭に書いたりCと書いたり、てんでバラバラなのだ。

参考に「TRA」規格のサイズ表記のページを載せておく。

下画像のように、各規格ごとにサイズ表記のお作法が定められている。

(「225/70」のようなミリサイズなら最初に「LT」がつくが、インチ表記のサイズならリム径のあとに「LT」がつくなど、さらにややこしさに拍車がかかるサイズ表記)

実際、OPEN COUNTRY R/Tのサイズ表を見ると3種の表記が入り混じっている。

なんで日本のJATMA規格で統一しないかというと、大きなサイズのLTタイヤはアメリカのピックアップトラック向けのサイズなので、日本生産の車に設定がなく日本規格のJATMAにサイズ設定されていないのだ(基本的にJATMAは日本で生産流通するタイヤ向けの規格なので)

というわけで、ETRTOのC表示のタイヤも含め、JATMAにないサイズは他規格準拠で設計しているので、OPEN COUNTRY R/Tパターン内でもサイズ表示方式がJATMA/ETRTO/TRAと乱立しているのである。

そして、さっき説明したLoad RangeはTRAにしか存在しなかったり、各国の規格で必要なサイドウォールの表示が違ってたり、タイヤメーカーもどの国でも出荷できるようにETRTOとTRA両方の必要表示をサイドウォールに刻印していたり、タイヤ規格はカオスなのだ(さらにタイヤの安全性試験も各国で異なるから、作る方は超大変)

さて、ここで48RのBFGoodrich KO2を見ると、タイヤ強度を表すLRCと6PRがしっかりと表示されている(TRA規格準拠)。

ちなみに、「C」や「6PR」「102/99R」の部分はパネルになっているので(刻印に枠が見える部分。ここは取り替え可能な金型)、パネルを入れ替えると同じ金型でLoad Range「D」のタイヤも生産できるようになっている。

なぜタイヤメーカーはジムニーにもLT規格の空気圧を推奨してくるのか

タイヤの空気圧について、メーカーに問い合わせると必ずLT規格ならLT規格の最低空気圧が推奨される。

これは、メーカーの中の人たるものコンプライアンス的な問題で、規格を破るような内圧を推奨できなのだ。

これは万が一最低空気圧が250kPaのLTタイヤだけどジムニー向けに170kPaを推奨してタイヤによる事故が発生した場合、メーカーの責任問題となってしまうので、それを避けるためのもの。故にお客様相談室に問い合わせがあっても、車両の指定空気圧よりタイヤの規格最低空気圧に従うようにしかアドバイスできないのだ。

と言うわけで、タイヤの空気圧に関して疑問を持った場合、タイヤメーカーよりジムニープロショップなどに問い合わせたほうが現実的な回答が返ってくると思われる。

ジムニーにLT規格を取り付ける場合は?

くっそ長い前置きをここまで読んでくれた人ならもう答えが出ているはず。

LT規格のタイヤは、小さなタイヤサイズで大きな荷重を支えるために空気圧設定が高いが、荷重の小さなジムニーに高い空気圧はまったくもって不要である。

地面が押す力(荷重)= 接地面積 x 内圧 の式で表される通り、タイヤを変えてもジムニーの荷重は変わらないのに内圧だけLT規格の高内圧にすると、接地面積が極端に小さくなってしまうし、乗り心地も最悪だろう。(むしろタイヤ幅アップさせて接地面積が増えているので、内圧下げても良いくらいだ)。

48Rも先日タイヤ屋さんでBF Goodrich KO2 LT225/70R16を取り付けたのだが、空気圧は180kPaでお願いすると「LT規格のタイヤだから、もっと入れたほうがいいですよ」と言いやがる!

そんなに入れたら乗り心地悪くなるし、ギャップで車が跳ねまくるだろう。

-

-

JB74ジムニーシエラに225/70R16 BFGoodrich KO2レビュー【オールテレーンタイヤ】DELTA FORCE OVAL装着

今シーズンのサマータイヤは、ノーマル車高ながらショートバンパー化したことで225/70R16 にサイズアップして、銘柄もBFgoodrich ALL TERRAIN KO2にした。 おまけにホイールも ...

続きを見る

KO2はタイヤのゴムが分厚くて硬いので、乗り心地的には160kPaまで下げてちょうど良いくらいだった。

また、ゴムの摩擦係数は単位面積あたりの荷重が大きくなると下がる性質があるので、低い内圧で接地面積を広く取ったほうがグリップが高い。空気をぱんぱんに入れると接地面積が小さい状態は摩擦係数がさがるので、グリップは確実に下がるのである。

というわけで、結論としては、どんなタイヤを履いても純正の指定空気圧の設定で問題なし!(+乗り心地やタイヤの剛性で、指定空気圧から微調整する程度)

(ただし、規格下限を下回っている場合は自己責任でお願いします)

空気圧管理にTPMSが便利

タイヤのゴム層は完全には空気を密閉できないので、使用していると次第に空気が抜けていく。

定期的な空気圧点検が望ましいのだが、ガソリンスタンドなどで空気圧をチェックするのはちょっとメンドウクサイ。

そういう時は、タイヤ空気圧をリアルタイムで監視できるTPMSが便利。

-

-

【便利】TPMSでタイヤ空気圧をリアルタイム表示【タイヤ空気圧センサー】

タイヤの空気圧をリアルタイムで表示してくれるTPMSを取り付けた。 タイヤの空気圧管理は重要な整備とはいえ、実際にはいちいちエアゲージをタイヤに当てて確認するのはメンドウな作業。 それがTPMSをつけ ...

続きを見る

これさえあれば、面倒な空気圧チェックが秒で終了です(気が付きにくいスローパンクチャーもすぐわかる)。

まとめ

サイズ変更した時の適正空気圧について、構造やサイズの違いで多少のベスト内圧には差があるだろうが、指定内圧を目安にして問題ありません(180kPa ±20kPa程度の範囲だと思います)

LT規格だからといって高い内圧を充填しても、ジムニーの荷重を支えるにはオーバースペックだし、乗り心地の悪化やグリップ低下など百害あって一理なし。

適正な空気圧で快適なドライブを楽しみましょう。

他にも「JB74ジムニーシエラ」タグで色々ジムニー 記事書いてます。よろしければ、そちらの記事もどうぞ。