前回の同じジオメトリーでアルミフレームとカーボンフレームの違いレビューに続き、またしても比較シリーズ。

今回は同じフレームでFOXのエアサスのトップモデルのFloat X2 とコイルサスのトップモデル Float DHX2を乗り比べたレビューをアップする。

エアサスとコイルサスの違いについて

エアサスとコイルサスの比較レビューの前に、両者の構造や特性の違いについて解説する。

まずは基本。サスペンションの役割

サスペンションの役割は次の通り。

- ライダーや車体の荷重を支える

- 路面からの衝撃を吸収する

- タイヤの位置を決める(ストロークを決める)

この役割のおかげで、凹凸路面でもできるだけ長い時間タイヤを路面に押しつけることができ、タイヤは押し付ければ押し付けるほど摩擦力を発揮するので、荒れたダウンヒルでも安定して走れるのである(逆にリアサスのないハードテイルだと、リアが跳ねて大変な経験をした人も多いのでは)。

サスペンションの構成

本来の自転車のサスペンションはフレームのリンクまで含めてサスペンションだが、この節ではサスペンションユニット単体の構成について説明する。

サスペンションユニットは次の2つで構成される。

- 荷重を支えるスプリング

- 減衰力を与えるダンパー(運動エネルギーを熱エネルギーに変換)

MTBのスプリングには、密閉された可変容積中の空気の反発力で支えるエアスプリングと、金属コイルバネの2種類がある。この両者には反発力の特性に違いがあり、これが今回の記事のメインのお題。

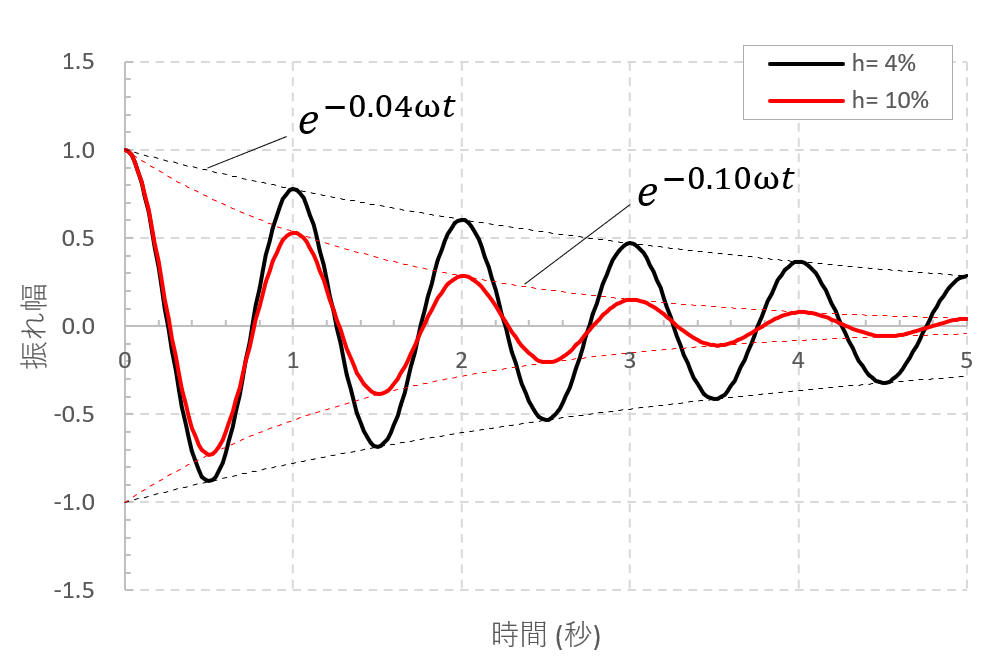

また、2.のダンパー機能は、スプリングだけだと延々に伸び縮みして揺れが収まらないので、適当な減衰力を与えることによってすばやく振動を減衰吸収する役割がある。

ダンパーはダンパーで振動吸収だけでなく車体の姿勢制御においてもとても奥が深いのだが、それはまた別の機会にでも。

コイルとエアのバネ特性の違い

コイルサスとエアサスを選ぶとき、両者のバネ特性の違いを理解しておくと選択の助けになる。

コイルサス

コイル、いわゆるバネの硬さはみなさん学校で学んだバネ定数(=バネレート)で表すことができる。

単位はkg/mmなどが使われ、バネを1mm縮めるために必要な力で表される(実際のMTBのバネレートはlbs(ポンド)/inch(インチ)で表示されている製品が多い。ポンドもインチも分かりにくいので絶滅して欲しい。。)

例えば10kg/mmというバネは1mm縮めるのに10kgの力を要するということである。

フックの法則によりスプリングの反発力は

反発力 = バネ定数 x 縮んだ距離

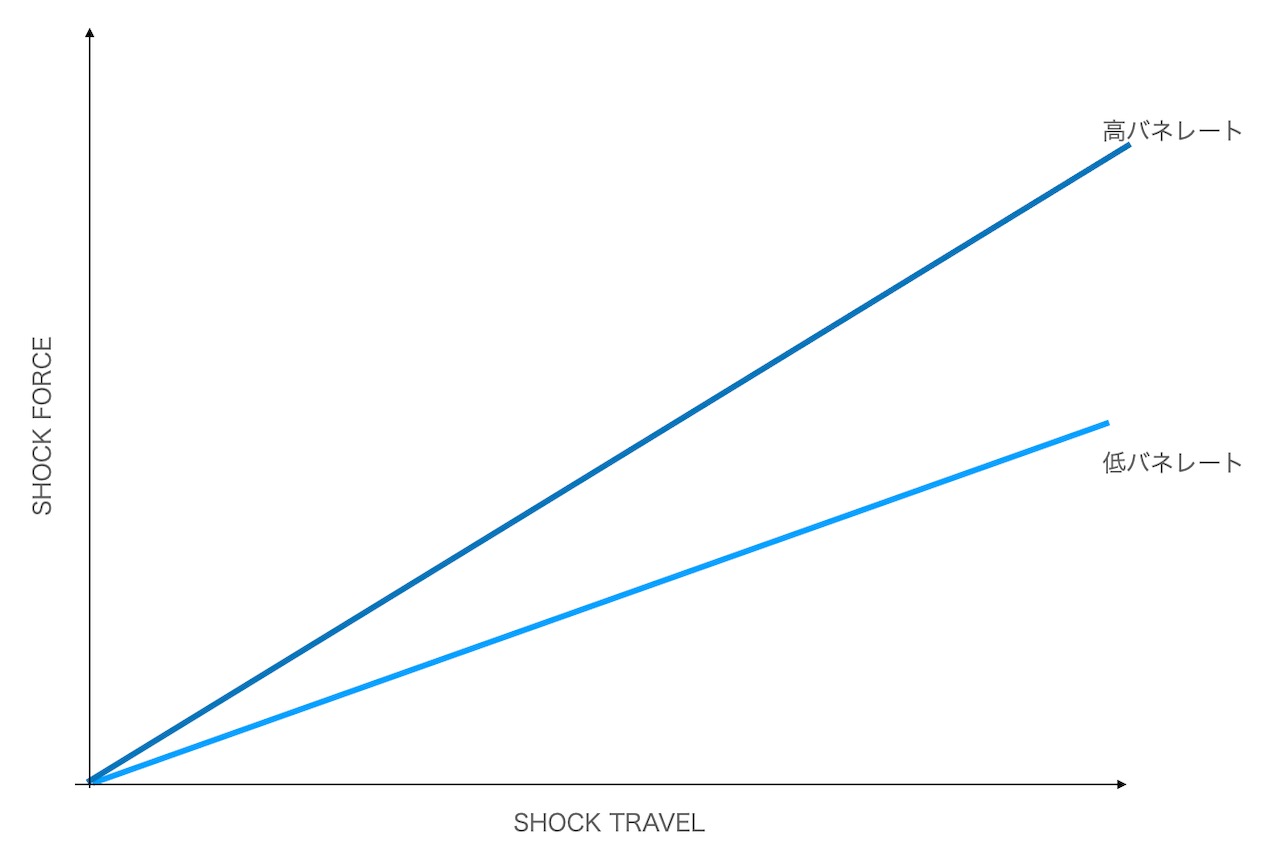

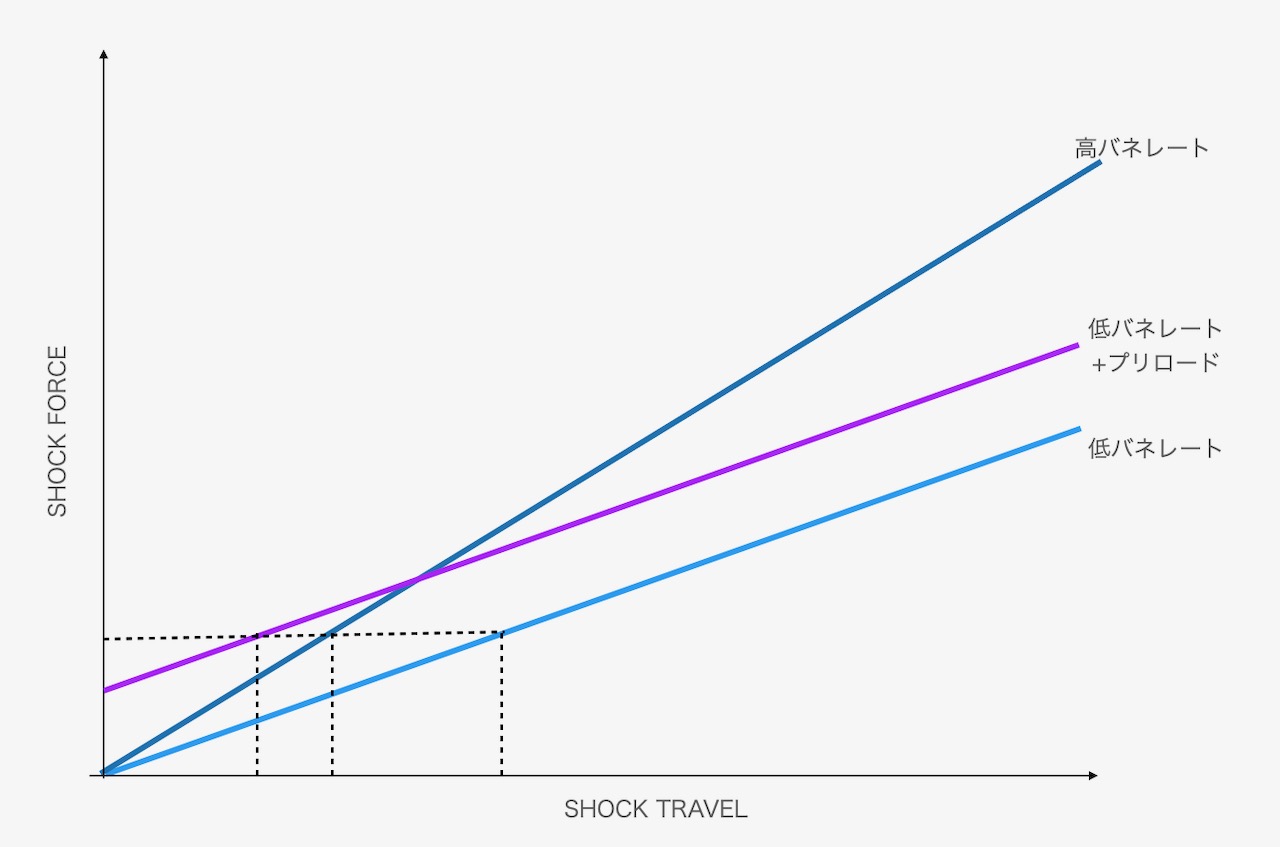

という比例式で表されるので、横軸にコイルサスが縮んだ距離、縦軸を反発力のグラフにすると下のようになる。

バネレートが高いと傾きが急になり、低いバネレートだと逆になる。

また、コイルサスについているアジャスターを締め込むと、反発力のグラフは下記の紫のラインのようになる。

コイルサスのアジャスターでバネを締めることをプリロードをかけるといい、例えば10kg/mmのバネを1mm締め込んで10kgのプリロードをかけると、10kgの力が加わるまでバネが動かなくなる。しかし、バネ定数は不変なので、グラフの傾きは変わらず、プリロードなしに比べると上に平行移動したグラフになる。

上のグラフの場合、点線の位置で見ると、プリロードなしの高バネレートよりプリロードをかけた低バネレートのほうがバネが縮んでいないことになる。

このようにバネレートやプリロードを変化させると同じ力でもスプリングの縮む距離が変わるので、サグを出したりセッティングしたり、サスペンションの特性を変化させることができるのである。

エアサス

エアサスは圧縮した空気の反発力を利用したサスペンション。

エアサスの反発力はピストンの断面積をA、圧力をPとすると

エアサスの反発力 = A x P

で表すことができる。

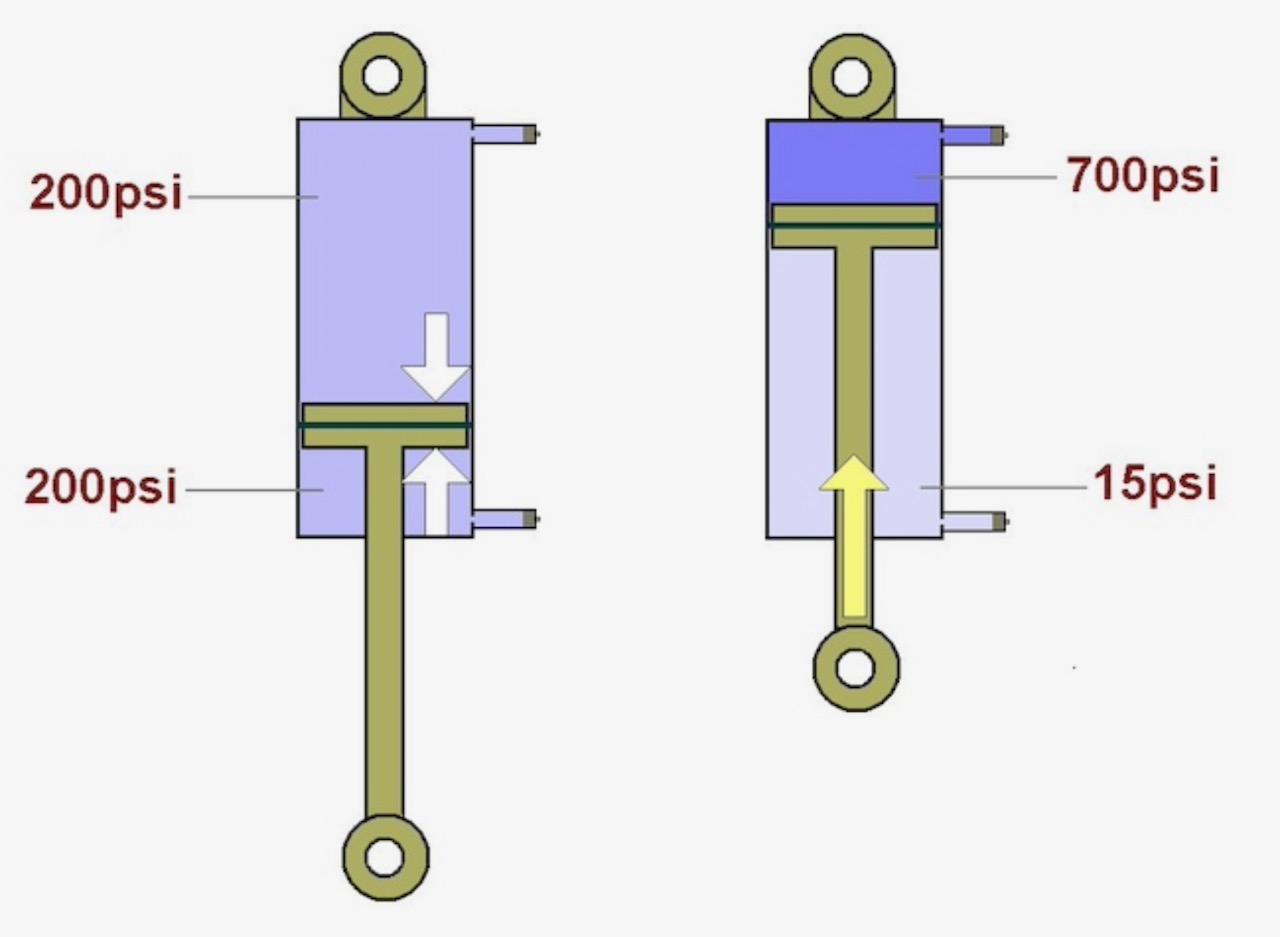

また、ボイルの法則で圧力は体積に反比例するので、サスペンションが縮んでチャンバーの体積が小さくなると反比例して圧力が高くなりエアサスの反発力が増す。

実際にはMTBのリアサスはストロークすると体積が小さくなるポジティブチャンバーと体積が大きくなるネガティブチャンバーのふたつがあり、その2つのチャンバーの圧力差が反発力となるのだ(その他、MTBのエアサスは凄まじい工夫がされているものの多く、トリプルチャンバーにしたりポジティブチャンバーの容積が可変だったり色々あります)。

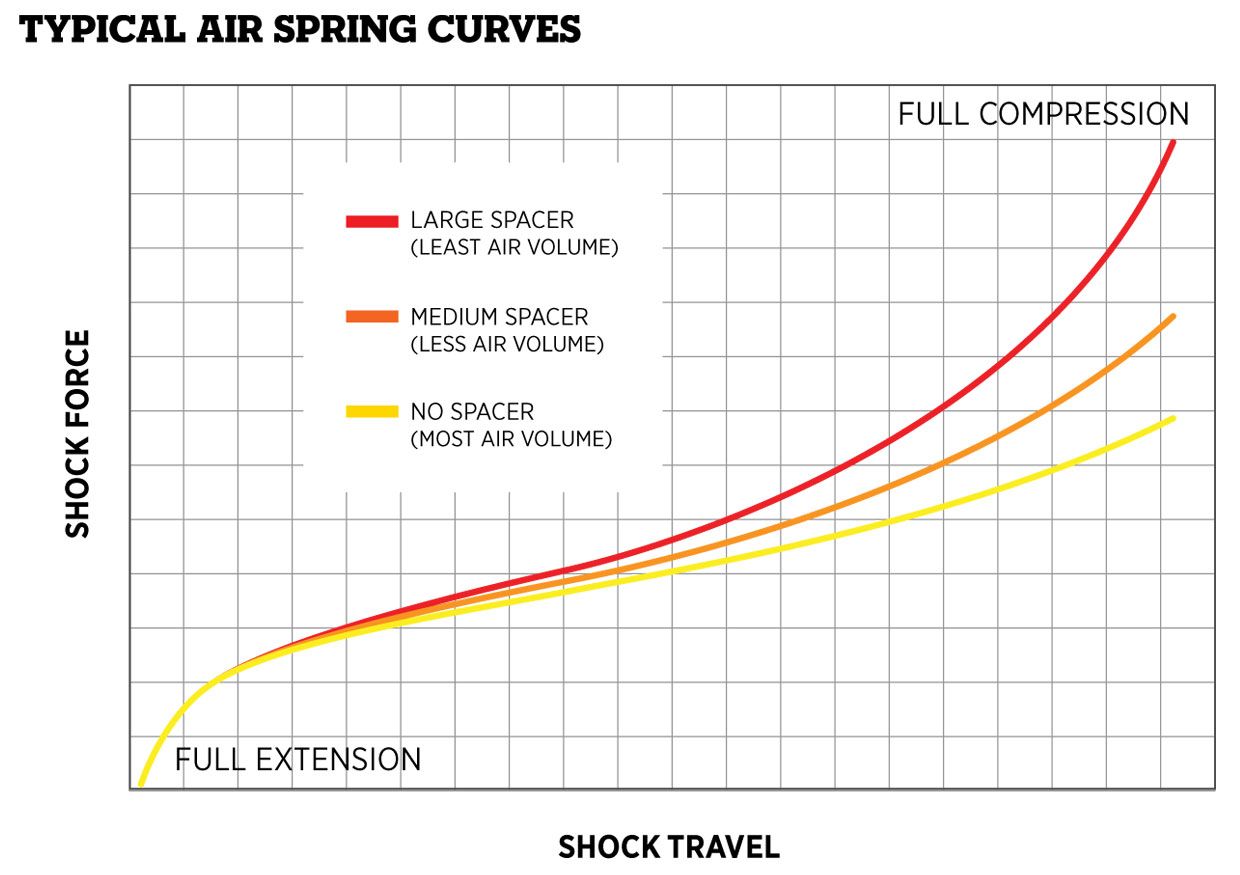

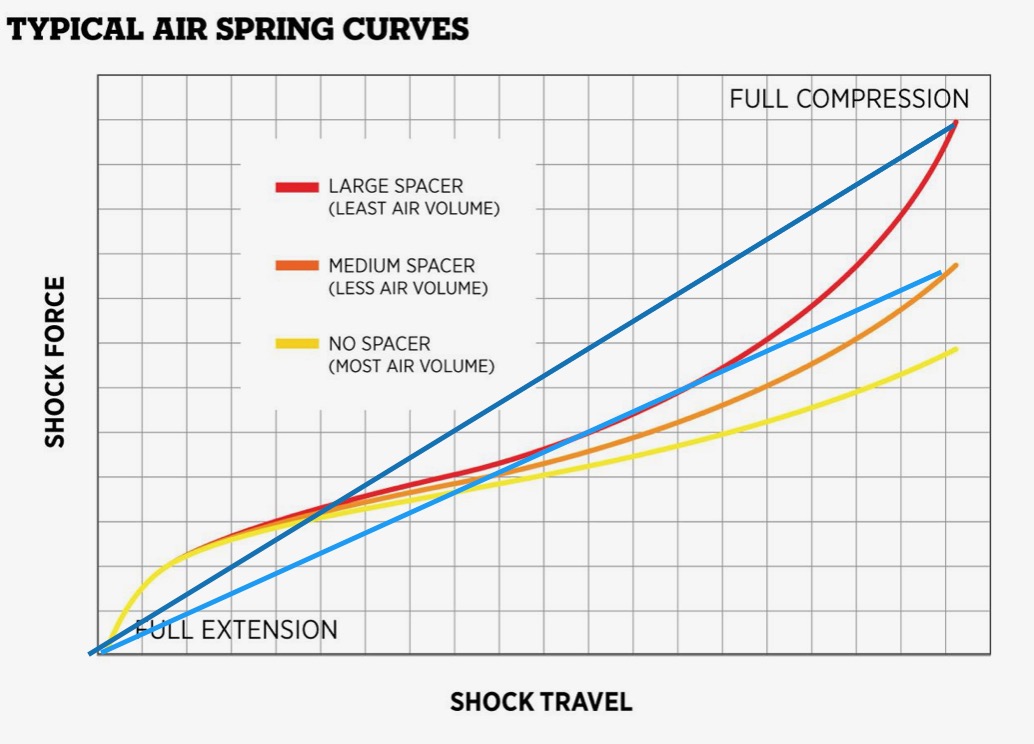

エアサスのバネレートはグラフにすると下記のようになる。

引用:FOX

コイルサスは単純な1次比例の直線に対し、エアサスはS字のバネ特性となる。

バネの硬さは「力/距離」で表されるので、エアサスをバネレートで表現すると、ストローク位置によりバネレートが変化することになる。

これはトラベルの初期にはネガティヴチャンバーの体積を数倍に大きくするのに大きな力が必要なので高いバネレートになり、ミッドストロークではネガティヴチャンバーの圧力がほぼ変化しないのとポジティブチャンバーの反発力も反比例式のなだらかな部分なので低バネレートになり、ストロークエンドではポジティブチャンバーの圧力が反比例的に増大(反比例式の分母が急に小さくなることによる増大)するため高バネレートになるのである。

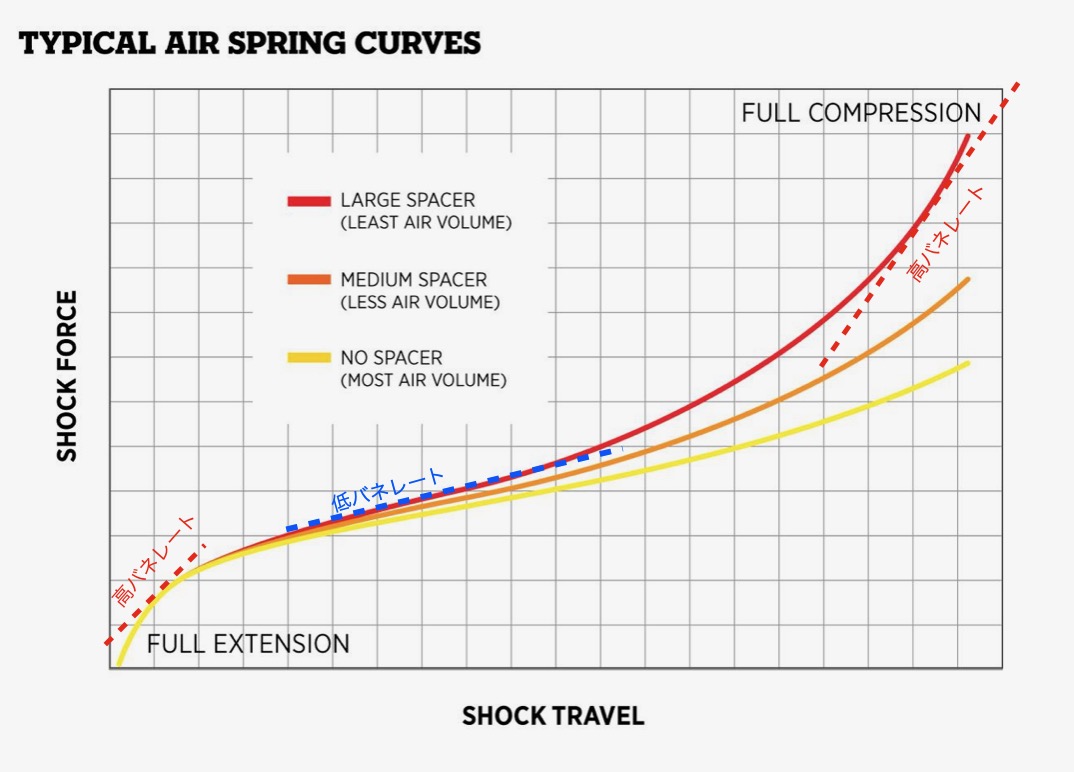

最後にコイルサスとエアサスのバネレートを重ね書きするとこんな感じ。

一般的には、ストローク初期では小さなバンプでもサスが動いて欲しいので低バネレートのコイルが有利、逆にエンドストロークではサスがボトムしないようにバネレートが立ち上がって踏ん張ってくれるほうエアのほうが好ましいと言われている。

また、エアサスはエアチャンバーの空気が漏れないようにゴムシールで密閉されているのだが、そのシールが抵抗になるので、スムーズさに劣ると言われている。

さらに組み合わせるフレームにも影響される

MTBフレームのリンク機構も含めてリアサスペンションである。コイルかエアどちらが良いかという議論以外にも、リンク機構の特性も非常に重要な要素である。

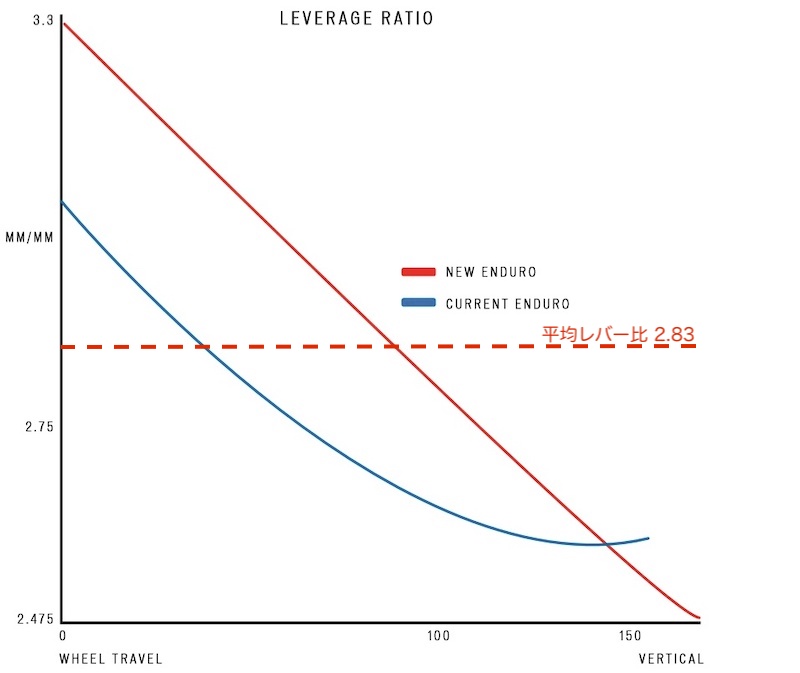

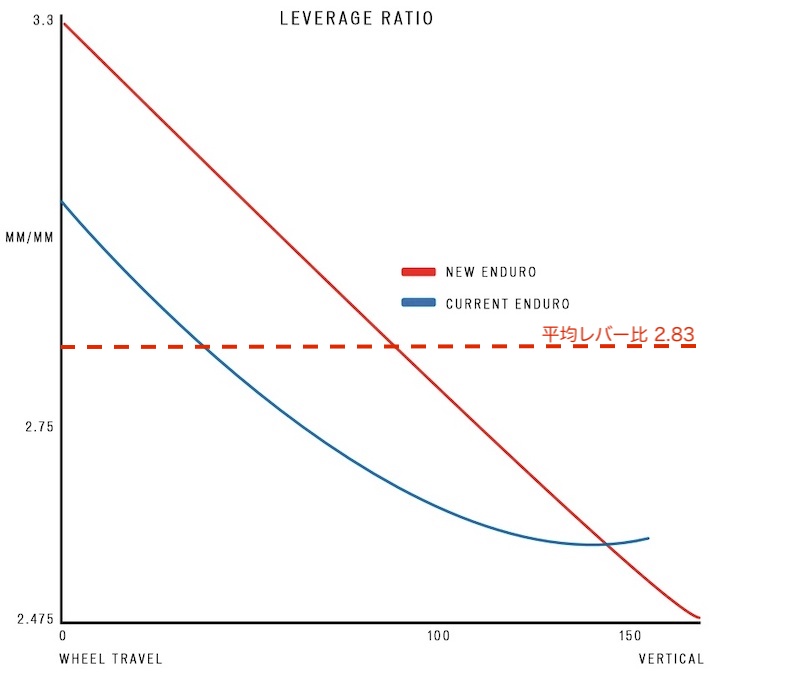

例えば、48RのSpeciallized ENDUROは170mmストローク。

てこの原理を思い浮かべる人なら、スペック表のショックのストローク長60mmというのを確認して

レバー比 = 170mm / 60mm = 2.83 ということなので、

- リアタイヤが2.83mmストロークするとショックが1mmストロークする

- リアタイヤに50kgの荷重がかかっていると、ショックには50kg x 2.83 = 141.5kgの力がかかっている

ということをパッと思い思い浮かべるだろう。

ただ、実際にはレバー比は一定ではなく、リアサスペンションのリンク機構によりENDUROの場合は下グラフのようになる(赤線)。

ストローク初期はレバー比が高いのでショックを縮めやすく柔らかい特性となり、ストローク後半ではレバー比が小さくなるのでショックが硬くなる。

こういうストローク後半でレバー比が小さくなる特性を「プログレッシブ」と言い、ストローク初期では柔らかく小さな凹凸を吸収しやすく、ストローク後半ではショックが硬くなりショックの底付きを防いでくれMTBには好ましい特性と言われている。(逆にストロークしてもレバー比が変わらない特性を「リニア」と言う)。

つまり、全体的なリアサスペンションの反発力はサスペンションの反発特性とフレームリンケージのレバー比を合わせたものになる。

というわけで、リニアなレバー比のフレームにコイルサスを組み合わせると底付きしやすいし、超プログレッシブなフレームにエアサスを組み合わせるとストークの奥で硬すぎる特性になったりするので、フレームの相性を見た上でコイルサスかエアサスかを選んだほうが良い。

エアサス vs. コイルサスレビュー

一般的には先に説明したとおり、コイルとエアではバネ特性について大きな違いがある。

それが実車ではどうなるか、実際に乗ってみましょう!

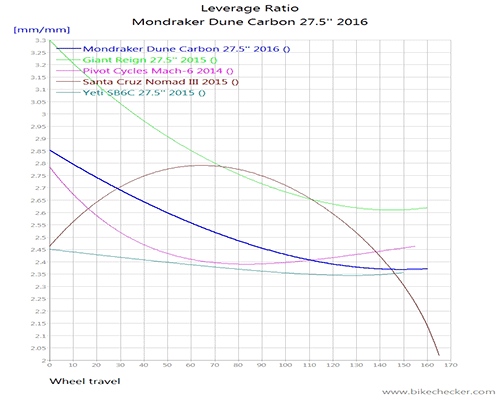

テストしたバイクはMondraker Dune XR。リアサスのレバー比は下グラフ青線の通り。

ストロークするに従って徐々にレバー比が小さくなるプログレッシブ特性のリンクである。

まず比べて感じるのが、コイルサスの接地感の良さ。やはりコイルのほうがスムーズに動くのでタイヤのノブが路面を掴んでいる感覚が強い。グリップが抜けにくいので、荷重した時も滑ったときも粘りのあるグリップになったと感じた。また、一般的に言われている通り、根っこやロックセクションでのショック吸収性良さは、はっきりコイルのメリットを感じることができた。また、エアサスはストローク奥で突っ張る感じがあるのだが、コイルだとストローク奥までスムーズに動いてくれるので、全体的に乗り心地が良い。

コイルのほうがサスペンションの重さ自体は重くなるのだが、まあダウンヒルでは1mmも気にならないかな(リアサスペンションは重心に近い場所の重量物なので、なおさら重量増は気にならない思う)

とはいえ、それが全て速さに繋がるかと言えば、そうではないのが面白いところ。

コイルサスはグリップが良い反面リアタイヤが粘りすぎるので意図的に滑らせたりはしにくくなったし、ちょっとしたギャップで飛ぶとき、踏み切りでもサスが入り過ぎて飛びにくくなってしまった。ここら辺はエアサスのほうが踏み込んだらグッと踏ん張って反発も大きくもらえるので、例えば岩岳のフロートレイルに無数にある小さなジャンプスポットで遊ぶにはエアサスが跳ねて楽しい。ポップ感があってフリーライドっぽく遊ぶのに適したのはエアサス。

また、セットアップ面ではエアサスはエア圧調整とトークンでどんな体重でもセッティングを出しやすいのに比べ、コイルは体重にあったコイルを購入する必要があるため、今回は中古でコイルサスを手に入れたのだが、適正セッティングを出すためにコイル購入が必要だった(高かった)。

あと、48Rはあまり自走トレイルに行かないのだが、登りではコイルは重量以上にサスが敏感に動きすぎるのでペダリングロスが大きい気がしている(ロックアウトレバーがあるのでアプローチの登りは気にならないが、下りトレイルのちょっとした登り返しやフラット区間のペダリングで進まね〜って感じている)

まとめるとこんな感じです。

| コイルサス | エアサス |

| + ショック吸収 | + セッティングの容易さ |

| + グリップ | + ジャンプしやすさ(ポップ感) |

| ー 重さ | + 軽さ |

| ー セッティング(コイル高い!) | + ペダリング |

| ー ペダリング | ー ショック吸収性 |

まあ、乗り比べると違いはあるのだが、コイル(DHX2)もエア(X2)もへぼい48riderにはどちらも十分な性能。どちらを選んでもともて楽しくライディングすることができるのは間違いないし、タイムを測ってもそれほどの違いはないと思う。

どちらが優れているか?ではなく、コイルのスムーズさかエアの反発感か、好みで選んでも良いレベルだと思います。

おまけですが、48Rはコイルが好きなので、ENDUROはエア→コイルにしています。